はじめに

こんにちは。

今年56歳 犬好き初心者ベーシスト mitsuru..です。

本日も<wonderful wonder words>にお越しくださいまして誠にありがとうございます。

今回は演芸の分野から落語の文字起こしシリーズ第3弾

<井戸の茶碗>をお届けしたいと思います。

井戸の茶碗

<井戸の茶碗>は「人情噺」に分類される古典落語の演目の一つ。

登場人物がみな実直でいい人ばかり。

人情と共に滑稽な要素も織り交ぜながら進められる筋立てはどこか心を癒してしてくれる清流のよう。

主人公の行ったり来たりの大忙しに打たれるピリオドはまさに爽快。

とても分かりやすく楽しみ深いお噺ですので是非この機会に江戸の善き人たちの温かい人情に触れてみてはいかがでしょうか!

古今亭志ん朝

今回高座で演じるのは、天下の名人五代目古今亭志ん生の血を受け継ぐ稀代の天才三代目古今亭志ん朝。

江戸落語における『落語若手四天王』の一人として早くから頭角を現し、『東の志ん朝、西の枝雀』と称される程その天才性は遺憾なく発揮され、また立川流家元七代目立川談志が生涯のライバルと睨み続けた当代切っての噺家のスターでありました。

艶のある声は耳馴染の優しいコクと深みがあり、上に下に丁寧に描かれる人物の描写はテンポよく澱みなく流れ、そしてサゲに至るスピード感たるや極上の終焉を果たす様はもう見事という他ありません。

その円熟した名人芸は他の追従を全く寄せ付けることのない頂点に到達したものであると言えます。

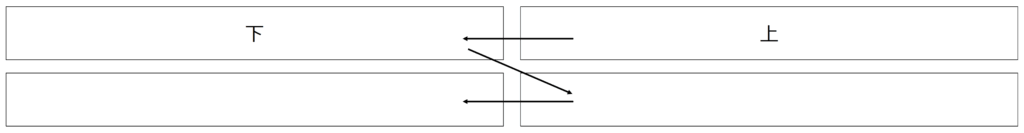

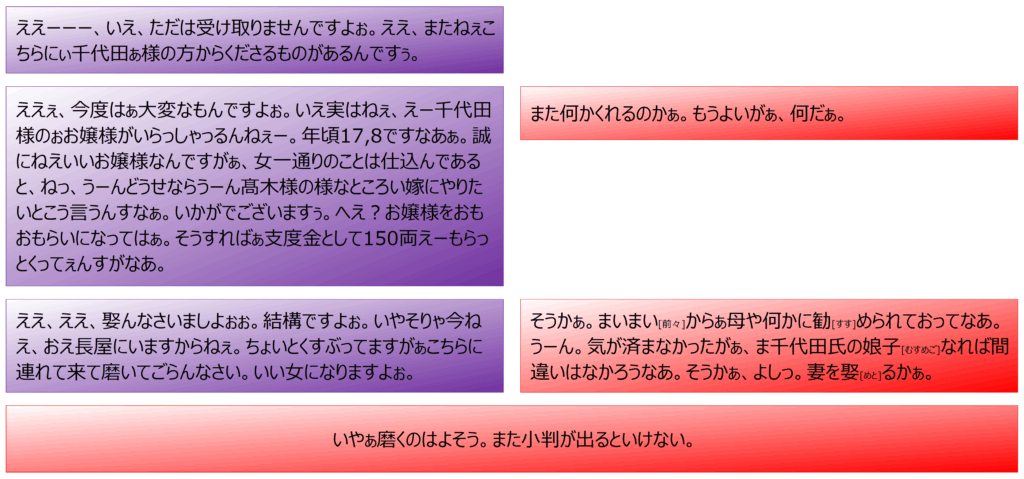

上と下

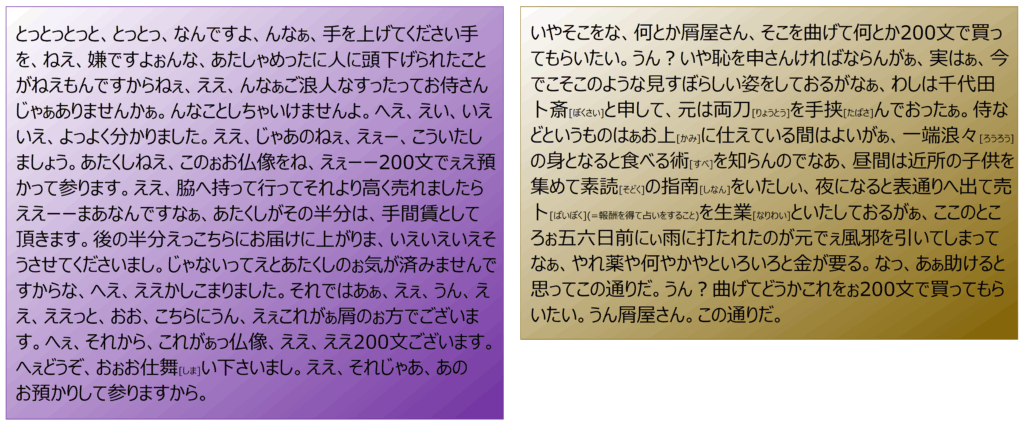

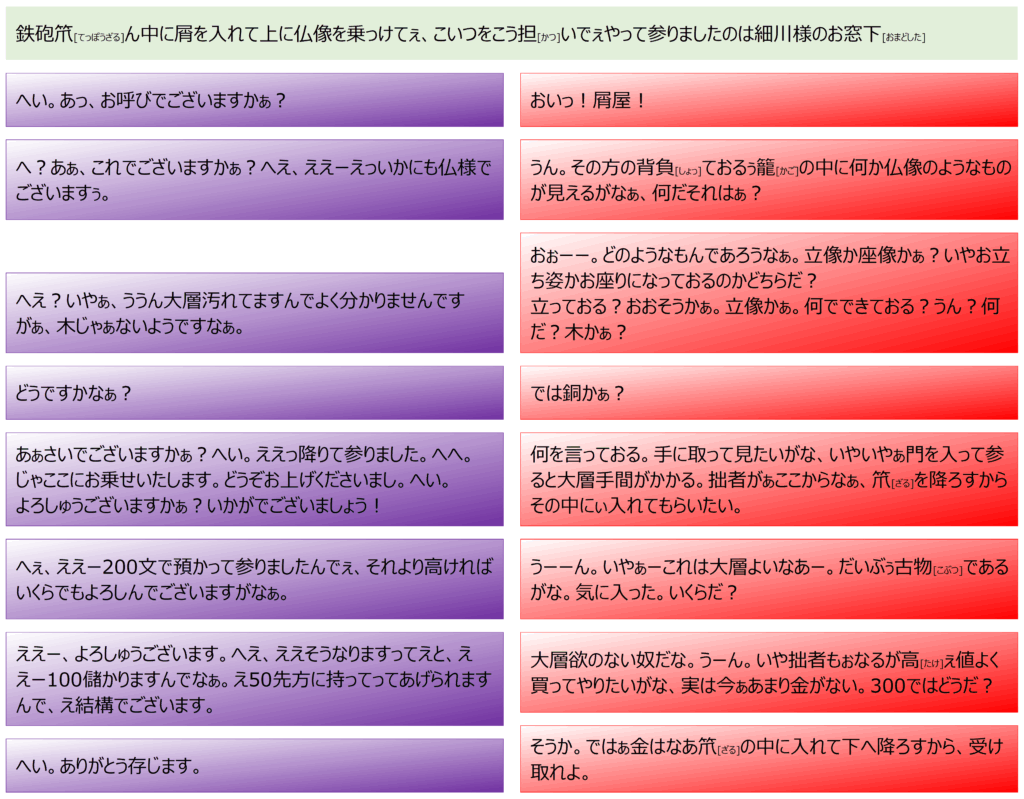

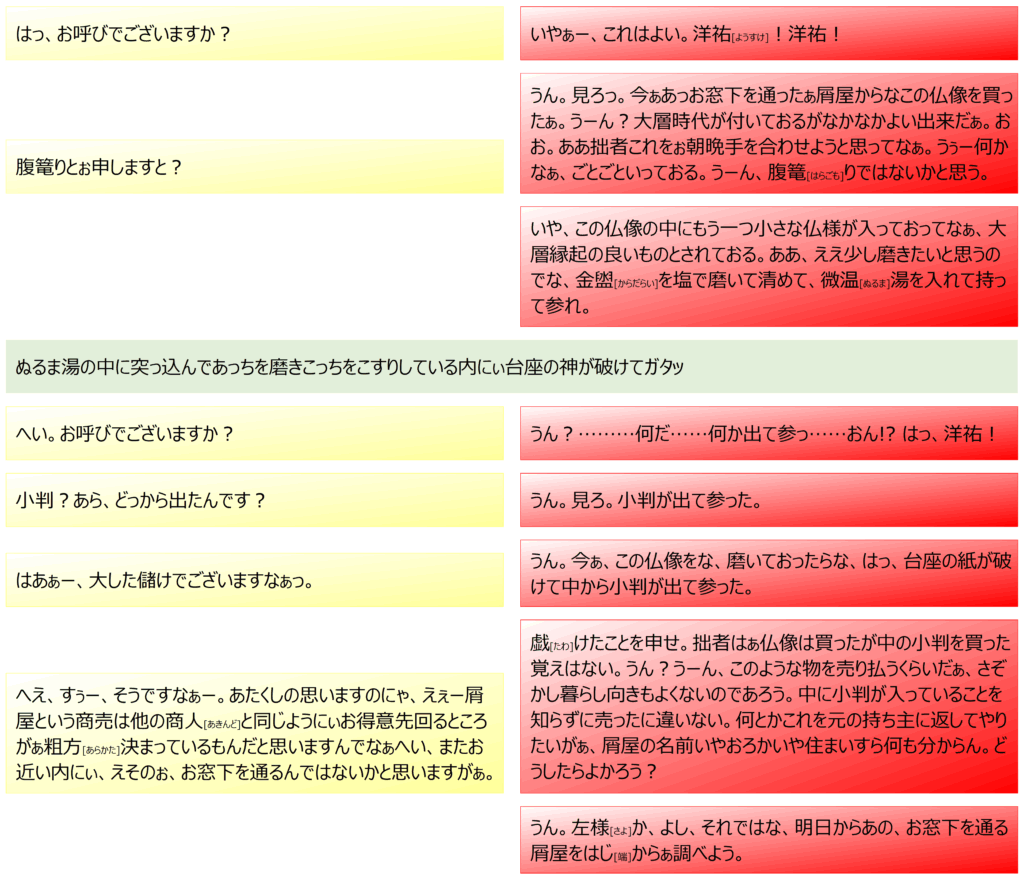

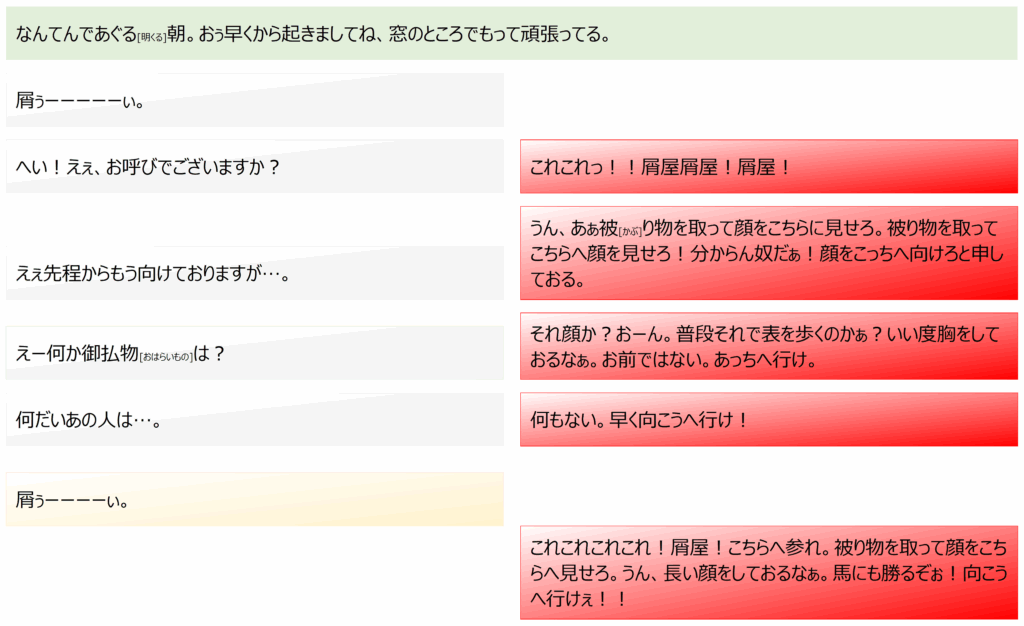

今回も噺家の語る方向に合わせて登場人物の会話を上下に振り分けて表記して行きます。

会話の方向は、身分や年齢が上の人物が「上」で右側、もう一方の人物が「下」で左側となっており、

以下の通りに右側の上手から左側の下手へ、左側の下手から一段下がって右側の上手へというように読み進めて行っていただければと思います。

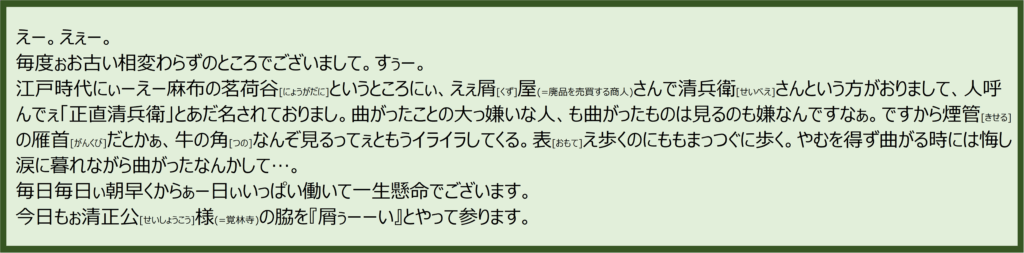

開演

出囃子「老松」と共に古今亭志ん朝師匠の登場です。

参考

古典落語にはよく貨幣の単位として「両」や「文」などが出て来ます。

落語の本題に入る前に「枕」と言われる導入部分でもほとんど現代での貨幣相場は解説されることはなくその時代感覚でお噺を味わうということになるのですが、ここではこのお噺に出て来るものの値段を算出してみようと思います。

噺の時代は江戸時代のどの時期か定かではありませんが、あの有名な古典落語の「時そば」に出て来るかけ蕎麦1杯16文の時代が享保年間(1716-1736)に当たるそうで、時代を江戸中期として当時の公定相場1両=4,000文に当てはめると

1杯16文のかけ蕎麦を現代の値段で1杯400円とすると、

400÷16=25で、1文=25円

25×4,000=100,000で、1両=100,000円となります。

従って、このお噺に出て来るものの値段は、

●家庭ごみ回収代金(屑屋が客に払う):1回6文→150円

●仏像:200文→5,000円,後に300文→7,500円

●井戸の茶碗:300両→3,000万円となります。

おわりに

いかがでしたか?

とっても心がほっこりするいいお噺だったでしょう?

嫁いで行った娘さんだけでなく皆さんの幸せを祈らないではいられまん。

今回も完全な再現には至りませんが、古今亭志ん朝師匠の凄さを少しでもお伝えできていたら幸いです。

次回も落語の文字起こしシリーズ第4弾をお届けいたします。

最後までお付き合いくださいまして誠にありがとうございました。

それでは御機嫌よう。さようなら。

お後がよろしいようで…。

コメント